Утром 3 декабря 1967 г. в канун Введения во Храм пресвятой Богородицы отошёл ко Господу на 86-м году жизни подвижник и молитвенник протоиерей Владимир Александрович Шамонин.

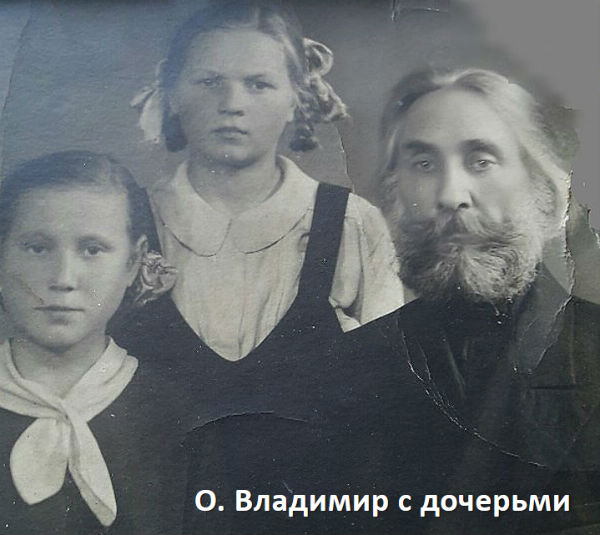

С 1944 по 1961 год он служил в Спасо-Парголовском храме, а с 1961, после инфаркта, был «на покое», сослужа духовенству прихода по мере сил, но всё реже и реже. В последние годы так обострились у него заболевания ног, что даже ради краткого пути от дома до храма приходилось вызывать такси, а потом он уже и вовсе не смог присутствовать на богослужениях. Но всё это время алтарницы и служительницы храма, духовные чада, прихожане, заслуженно горячо любившие батюшку со времен его служения, не забывали его. Он жил в двух шагах от храма, занимая с дочерьми – Зоей и Верой – и матушкой Варварой, скончавшейся в 1961 г., половину небольшого деревянного домика на Партизанской улице Первого Парголова, там, где сейчас возвышаются новостройки последнего десятилетия, и туда приходили самые верные его почитатели.

Вот как трогательно, устами любящего сердца, описывает его тихий уход в лучший мир дочь Зоя в своих воспоминаниях (даём их по книге «Петербургский Батюшка. Жизнь, служение, творчество протоиерея Владимира Шамонина», с небольшими сокращениями):

«В 11 часов вечера я, как обычно, закрыла калитку, и папа стал спокойнее, как-то живее — больше обращался к нам. Нас было трое: я, Веруня и алтарница Анна Андреевна. Готовились к ночи. Веруня принесла мою кровать-раскладушку к папиной кровати, как это делалось обычно в последнее время. Анна Андреевна сказала: «А это — не надо. Сегодня ночью спать никто не будет». Я ответила: «Нет, поспим немного; Вере Владимировне завтра работать, а я — хоть полежу». Анна Андреевна: «Даже и не присядете, а простоите вот здесь (у папиной кровати), как свеча, всю ночь: батюшка ведь этой ночью уйдет от нас!»

На тревожный вопрос Веры, почему именно этой ночью, когда он выглядит живее и крепче, она ответила: «Нет, не живее, он уже и сейчас почти не с нами, а так и стремится уйти, и Господь утешит его: возьмет на воскресный день (ведь знаете, что он чтил воскресенье как большой праздник — это же маленькая Пасха!). А завтра еще и канун Введения Божией Матери во храм, к Царствию Божию Путеводительница Сама возьмет его и приведет во Святая Святых!»

Раскладушку унесли. Я подняла папу, пересадила на диванчик (он клонится на мое плечо, беспомощно улыбается). Перестелила постель, помыла его, переодела во все чистое. Думалось: неужели делаю это в последний раз? И не верилось: вчера, позавчера был куда слабее.

Всех благословил и поцеловал. Я спросила: «Повернуть на бочок, будешь спать?»

- Нет, нет, какой там сон! Так, как есть, сяду по-дневному.

Я посадила его в кровати с двумя подушками в головах. Смотрит на свой угол с иконами, на книги, на нас, как бы прося что-то. Рукой указал на висевшую на кресле епитрахиль: «Облачиться бы!» Облачили в епитрахиль, поручи и наперсный крест (предварительно все целовал). Указал на книги: «Почитать бы!»

— Что?

Выбрал Требник, но в нем, перебирая листы, торопился что-то найти и не находил. Анна Андреевна указала на отходные молитвы. Он обрадовался: «Вот, вот! Именно это! Правильно! Спасибо!» Но еще чего-то ждет, смотрит в свой угол. Достали, поместили в головах крест, Евангелие — на подушке, по сторонам от головы, вокруг образки, ковчежец с частицами мощей. Был доволен, улыбался, благодарил, говорил: «Так, так правильно!» И сам попросил положить ему на грудь образок Божией Матери «Скоропослушница». Попросил себе в руку горящую свечу и сначала держал ее с помощью Анны Андреевны, а потом сам до конца. Он поинтересовался, который час, не придет ли кто и закрыта ли калитка на замочек, и сказал: «Вот, вот правильно, хорошо».

Мы все встали на колени, а Анна Андреевна начала вслух читать. Папа крестился и повторял слова молитвы, смотрел на иконы, на нас, благословляя нас; тут же благодарил нас и просил для нас Божией помощи. Говорил, что ему хорошо с нами было. Вспоминал родных, знакомых, малознакомых, собратьев, соседей, всем желал милости Божией. То сам крестился, то нас благословлял, то благословлял впереди себя на три стороны с поклонами (с трудом медленно сгибал шею). Быстро слабел. Едва слышным голосом стал шептать молитвы, пожелания. С трудом, по стене, поднимал дрожащую руку, благословляя, крестясь. А в левой твердо держал горящую свечу. Вдруг епитрахиль на нем остановилась — прекратилось дыхание. Глаза закрылись, а левая рука поспешно протянула — отдала свечу в руку Веруни. Думали, умер. Но через некоторое время епитрахиль опять ритмично задвигалась, дыхание возобновилось, левая рука потянулась за свечой, глаза открылись. Вдруг появилась нежная улыбка, лицо слегка потянулось вперед, как бы навстречу к кому-то, правая рука шевельнулась, и он ласково и нежно сказал: «Мама!» Вскоре стал звать: «Зоя, Зоя! Где ты, Зоя, Зоенька!» Я отозвалась и спросила, может быть, спеть молитвы — он улыбнулся. И я ему тихонько на ухо спела несколько молитв. Какие — не помню, но начала «Святый Боже», а закончила «Христос Воскресе». Он слушал, улыбался и повторял шепотом: «Сущим», и потом — только губами: «во гробех». Вдруг: «Вам обеим... вам обеим... обеим... вам обеим...», а дальше не понимаем, не слышим.

Думая, что это что-то очень важное, мы, приблизившись попросили: «Папа, ты вдохни и скажи погромче, что именно нам обеим». Он, напрягшись, произнес: «Вам обеим — спасибо!» И вдруг открыл глаза и взглянул куда-то вверх и вперед, а руку поднял для благословения и тут же эта рука упала, а глаза закрылись; левая же рука еще крепче сжала свечу, как бы боясь упустить ее. Светлые волны на лице, улыбка остановились, последний выдох пробежал по епитрахили, а лицо просветлело, сделалось белым, сияющим. Тело немного осело в подушку. Нам показалось, что это не смерть, а что-то чудное, радостное. В открытую форточку слышался звон от ранней обедни. Мы, не двигаясь, смотрели на него.

Вдруг постучали в дверь. Я не двигалась. Но продолжали стучать в окно и в двери (Самым близким разрешали приходить через сад соседа — Виктора, в калитку, проделанную в общем заборе). На пороге стояли Екатерина Николаевна и Евгения Александровна.

Они, перекрестясь, опустились на колени перед кроватью рядом с нами, и все вместе молча смотрели на него.

Несколько минут мы не шевелились, не отводили от него глаз. Мне казалось, что как ни был он хорош в разное время, но таким красивым я никогда его не видела. А главное — ничего больного, страдальческого, мертвого не было: лицо выглядело живым, здоровым, молодым, радостным. Я воочию увидела, что значит «нет ни болезней, ни печалей, ни воздыханий», а только светлая, радостная «бесконечная жизнь». Мы радовались за него и любовались им. Весь вид его был торжественен, внушителен. Свеча, крепко сжатая в мертвой руке, продолжала гореть.

После ранней обедни пришли прихожане навестить батюшку. Вскоре известие о кончине отца Владимира дошло до настоятеля, и все услышали с колокольни 12 одиноких печальных ударов колокола. Народ побежал к нам.

Двери я не закрывала. Все быстро входили, на ходу снимая и бросая в прихожей на пол пальто. Я боялась плача, криков, причитаний, суеты. Но никому и в голову не пришло это: все останавливались, пораженные его видом, особенно лица.

Стояли неподвижно, любуясь нездешней красотой, и только потом начинали креститься, целовать на нем одежды.

Три священника во главе с настоятелем пришли облачать тело… Жаль было особенно вынимать горящую свечу из крепко державшей ее руки. Когда кто-то взял свечу рука, не выпуская ее, потянулась за ней.

Когда батюшку перенесли в столовую, где на двух сдвинутых столах поверх белой скатерти разложили ризу (фелонь), в которую и одели, закончив облачение, солнце, показавшееся из-за тучки, осветило всю фигуру покойного и комнату. Кто-то сказал: «Вот как солнышко встречает батюшку».

Несколько духовно близких людей присутствовало при облачении, выходя, когда раздевали и одевали, и вновь появлялись, когда облачали. Мы с отцом Василием прикрепили в ногах большое медное Распятие. Волосы оставили заплетенными в косичку и завязанными коричневой косоплеткой. Митру пока не надели, а положили рядом. Лицо закрыли белым шелковым воздухом с Херувимами по углам.

Торопясь (было воскресенье, время между ранней и поздней Литургией), начали служить панихиду. Так пламенно, ощутимо, искренне звучала для нас эта панихида, как заботливое приветствие — напутствие ему, только что ушедшему от нас в Вечную Жизнь.

Целый день шли люди, подходили к телу, с любовью окружали его, я открывала воздух и показывала всем лицо, с благоговением смотрели, любуясь и молясь. Но, увы, ни один собрат-священник не явился послужить панихиду, а казалось бы, что панихиды будут служиться одна за другой.

Духовенство из храма оставило специально епитрахиль и кадило; они были повешены около нашего большого портрета отца Иоанна Кронштадтского, будто святой батюшка и здесь покрывал недостатки грешных: служил панихиды весь день один вместо многих других священников!

Мне не хотелось ничего делать: ни поручать людям рассылать телеграммы, ни идти в кладбищенскую контору, ни интересоваться красивым необычным гробом-ракой, сделанным любящими руками, по просьбе папы за три дня до его смерти, ни предстоящим погребением — какой архиерей будет, кто приедет и т. д.; меня тянуло только к папе, хотелось только стоять возле него, и я завидовала тем, кто окружал его.

Папа мертвый, нарядный, светлый, большой, заполнял почти всю комнату (столовую). Целый день возле него были люди. Входя со слезами, они — как только подходили к телу — успокаивались, а когда поднимали воздух — они сразу затихали в восхищении. Читали Евангелие по очереди, кто как мог; многие — хорошо, четко, а многие по складам (путаясь). Люди молились и кланялись телу, целовали кресты, руки ноги, облачение. А священников так и не было; ни один не пришел, и приготовленные епитрахиль с кадилом так и провисели на стене около портрета отца Иоанна Кронштадтского. Ни маститых батюшек-товарищей, ни горячих молодых поклонников из духовенства и студентов, ни сослуживцев, ни диаконов, ни чтецов, ни певчих, — никого.

Зазвонили колокола на всенощную — под праздник Введения Божией Матери во храм. Дома готовился вынос, о чем мы, дочери, предупредили заранее: батюшка завещал вынести его тело в храм в день смерти.

Вдруг прибежал отец Григорий из храма, суетливый, взволнованный, даже не поклонился телу, а сразу в передней сказал: «Я по поручению настоятеля — не по своей воле, мне велено сказать, чтобы сегодня не приносили, а завтра утром; и чтобы не несли гроб, а наняли машину. Это он, а не я, это я, а не он говорит!» (запутался). Не дал спросить почему, не дал даже слова сказать, сразу останавливал жестом и звуком: «Чи-чи!» Стал решительно предупреждать: «Духовенство не встретит, все домой ушли. Храм будет закрыт, сторожа нет, на шоссе большое движение».

Странным показалось его поведение. Даже обиды не было, а только удивление и какой-то страх…

И вдруг — отец Николай Ишунин! Робко, несмело заглядывает в дверь; через незастегнутое пальто видна одетая епитрахиль, из-под пальто — ряса, на голове скуфейка. «Можно теперь и мне отслужить панихиду около тела отца Владимира? Кто из духовенства здесь последний?»

Он думал, что у нас очередь из желающих служить панихиды, и нарочно появился, когда все разойдутся. Он-то, отец Николай, такой нужный в этот момент, и отслужил большую торжественную панихиду, и один сделал вынос!

Был одиннадцатый час вечера.

Первый легкий морозец и первый чистый снежок. Тихий светлый вечер. Толпа народа с горящими свечами пела: «Святый Боже». Тело вынесли на белой скатерти. Белый шелковый гроб стоял в саду на специальной подставке, около садового столика под березами.

Положили батюшку в гроб, надели митру. Открыли ворота. Торжественно было это шествие. Впереди шла Анна Андреевна с большим медным крестом в руках (сначала прятала его под пальто, а потом несла свободно). Вслед за ней домашние наши помощницы в белых платках на головах несли крышку гроба на своих плечах; и, наконец, открытый гроб, который вместе с отцом Николаем несли все по очереди. Никто не встретился на пути, было тихо и безлюдно. Всю дорогу пели «Святый Боже», и свечи в руках горели спокойным пламенем.

Мы по очереди держали свечу, с которой папа умер. Издали видели движение машин по шоссе. Как только процессия подошла — движение замерло – пустота, свобода. И как только перешли шоссе опять машины заездили взад-вперед, будто невидимый регулировщик управлял этим потоком.

Как только мы приблизились к входу на кладбище отовсюду выскочили прятавшиеся люди и послышались слова; «Несут, несут! Вот видите — хорошо, что мы не поверили и остались». Из этих людей, встречавших от ворот до храма, образовалась новая толпа, и в ней, будто сами собой, зажигались свечи (приготовленные заранее). Навстречу бросились люди со стороны малого храма (тоже прятавшиеся), зажигая свечи и присоединяясь к нам. Весь народ окружил гроб, все пели «Святый Боже». Сторожа, какие-то растерянные, открыли широко церковные двери, засуетились, постелили ковер, принесли катафалк и покров.

Духовенство, тоже растерянное и даже испуганное, вышло из алтаря, на ходу поправляя на себе облачение; и певчие были — притаились на хорах, но когда служили панихиду — их не было слышно, потому что, заглушая их, пел весь народ, громко и старательно. В этом смятении даже не поставили крест запрестольный в ногах гроба — сбывались папины слова (батюшка предсказал это). Только потом, когда после панихиды народ подходил к гробу, подолгу останавливаясь, молясь, кланяясь, целуя руки и кресты (тут уже не останавливали, не торопили), многие заметили, что не поставлен запрестольный крест, и сказали об этом. Алтарница, смущенная, вынесла крест и поставила. Народ захотел остаться на ночь, и никто не противоречил этому.

Настоятель немного почитал над гробом Евангелие, все служащие ушли, а прихожане всю ночь читали Евангелие и пели.

На следующий день — праздник Введения во храм Приснодевы Марии; служили две Литургии. Гроб опять хотели куда-то отодвинуть, но опять люди не позволили. И он остался посредине. Храм был полон, и некоторые, не знавшие о печальном событии, удивлялись, что в храм не попасть, уезжали в другие церкви…

И вторую ночь прихожане оставались в храме — читали, пели, молились. Включали утюг, чтобы разгладить смятую за день отделку гроба с обеих сторон, — ведь целыми днями народ так и шел к гробу; несли детей, вели старых, больных, слепых. Какие-то новые силы помогали людям дни и ночи находиться у тела батюшки в бодром и возвышенном состоянии…»

Погребён батюшка между двумя храмами на Шуваловском кладбище – малым и большим, в самом первом ряду. В 2017 году, летом, прихожанами Спасо-Парголовского храма его могила была подправлена и обихожена…

Из повествования дочери батюшки Зои Владимировны Шамониной (1914-1985) видно как глубоко почитали батюшку, и как опасливо относилось к его памяти духовенство в эти суровые годы, когда только-только окончились хрущевские гонения на церковь. Это опасение объясняется просто – похороны старенького, немощного батюшки превратились в большую публичную демонстрацию веры и любви к настоящему Пастырю, которая могла повлечь за собой неприятности со стороны власти. А ещё – в то время власти особенно нравилось слабое в вере духовенство, совершавшее ошибки и промахи, которые так хорошо было использовать в антирелигиозной пропаганде. О. Владимир Шамонин был из тех людей среди духовенства, на ризе которых невозможно было отыскать ни одного тёмного пятнышка. Он был одновременно стоек в вере и готов к гонениям и притеснениям, и, при этом, тих и кроток. Он без ропота переносил все тяготы жизни, а их было – немало. Даже призвание его Богом к священнослужению, было похоже на призвание к пророчеству, описанному в известном пушкинском стихотворении.

Родился о. Владимир 16 сентября 1882 г. в Орле в дворянской семье военного. Именно поэтому ему была предуготована военная карьера, к которой он сам имел вкус и желание. После окончания гимназии и Александровского кадетского корпуса в 1900 году, он был зачислен в Павловское военное училище. Но на втором курсе, в 1901 году, будущий батюшка вдруг пишет некий текст с предсказанием «насильственного конца Царя». Непонятно, отправил он это письмо на имя Государя, или только у него его обнаружили, прочитали и донесли. Непонятно, было ли это некое «вольнодумство», или вид пророчества, духовного озарения, которое, как мы теперь знаем, сбылось, но именно это событие в жизни юнкера Володи Шамонина, уже получившего звание подпоручика, поставило крест на его военной карьере. Он был разжалован в рядовые, отправлен в Николаевский военный госпиталь в психиатрическое отделение с диагнозом «невроз». Позже он понял, что в этом был промысл Божий, направлявший его на путь пастырства.

Тут нужно заметить об одном важном таланте будущего священника – поэтическом, который передался и его дочери Вере, а дочь Зоя обладала весьма хорошим прозаическим стилем, что видно по её воспоминаниям. Стихи и автобиографические поэмы о. Владимира – важный источник для понимания его жизненного пути, его переживаний, сомнений и подвигов.

Для дворян путь духовный был редким явлением, духовное сословие считалось более низким, но «проступок», или духовное озарение, в котором совершилась воля Божия, направило 19-летнего юношу Владимира по тому пути, на котором было его истинное призвание.

В 1904 г. Владимир Шамонин едет в Оптину пустынь, пытаясь получить благословение на монашество у старцев, но ему было благословлено жениться.

По ходатайству и заступничеству митрополита С.-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского), Владимир смог поступить в Духовную Академию, несмотря на свой «странный поступок», закончить её и получить звание кандидата богословия в 1907 г.

Он был приглашен в Петербургский женский педагогический институт читать курс по истории русской религиозной мысли, также утвержден штатным законоучителем Предтеченской воскресной школы, преподавателем Закона Божия в женской гимназии.

Женился Владимир Александрович на дочери диакона (позже – священника) Благовещенской церкви на Васильевском острове Варваре Михайловне Ливановой, отличавшейся неземной красотой, такой, что в 1920-30-е годы матушка не ходила в те храмы, где служил о. Владимир, чтобы не вызывать зависть у сослужителей и духовных чад о. Владимира.

Благородной «дворянской» красотой отличались и три дочери о. Владимира, две из которых так и не вышли замуж, выполняя, практически, должности келейниц, и не отходившие от отца телесного, и, одновременно, отца духовного после безвестной разлуки (о чём – ниже) практически ни на шаг.

В июне 1908 г. Владимир Шамонин был рукоположен во диакона (на Троицу) и во иерея (на день Св. Духа) и направлен в сельский приход Покровской церкви с. Сари Новоладожского уезда (ныне с. Шум, ст. Войбокало). Во время холерной эпидемии после исповеди и причастия в церкви, где он служил, люди исцелялись, также известно о исцелении скота во время массового падежа после совершённых им водосвятных молебнов.

После шести лет служения в деревне батюшка был переведен в С.-Петербург. С мая 1914 года он стал священником новопостроенного Феодоровского собора в память 300-летия Дома Романовых. Именно служа в этом храме, он встретил русскую трагедию 1917 г.

С 1922 г. батюшка служит настоятелем Николо-Барградского храма на 2-й Рождественской улице. С этого времени о. Владимир находился при глубоко в то время почитаемой петербуржцами иконе Скоропослушницы (ныне она находится в Троицком соборе Александро-Невской лавры), от которой тогда происходили многие чудотворения, привлекавшие богомольцев. Своей праведностью батюшка, бывший горячо любимым прихожанами ещё в деревне, где помнили о нём и после его смерти, спустя более пятидесяти лет после его отъезда, стал известен и многим городским верующим. Когда храм закрыли и стали готовить к сносу, в 1930 г. он вслед за «Скоропослушницей» был переведён в церковь свв. Бориса и Глеба на Калашниковской набережной (также позже снесённой).

В это время священником стал и брат о. Владимира, Анатолий Александрович Шамонин, до событий 1917 года бывший вообще неверующим. Когда епископ при рукоположении спросил о. Анатолия: «Как вы решаете в такое время служить священником, когда храмы закрываются, а служителей ссылают в такие места, откуда они едва ли вернуться?», он ответил: «Я так долго жил безбожником, что если и вышлют, я буду рад пострадать за веру». Его не выслали, он был расстрелян в 1937 году, во время повального уничтожения духовенства Ленинградской области. Служил он в Лужском районе, а упокоился, скорее всего, в братских рвах на Левашовской пустоши, так недалеко от Шуваловского кладбища, где спустя 30 лет нашёл свой последний приют его младший брат.

О. Владимир Шамонин выжил в годы самых суровых гонений только благодаря тому, что был арестован раньше, когда ещё не выносили всем священникам расстрельные приговоры. Его арестовали как активного и почитаемого народом пастыря 22 декабря 1933 г. по делу «евлогиевцев». Приговорили 25 февраля 1934 года к 3 годам лагерей, о. Владимир был отправлен в Дальлаг на Дальний Восток, а семья – выслана из Ленинграда, после чего попала под оккупацию.

О пребывании о Владимира в лагере позже, уже после смерти батюшки, его дочери написал «сокамерник», архимандрит Псково-Печерского монастыря Никита (бывший протоиерей Петр Чесноков, цитата по той же книге):

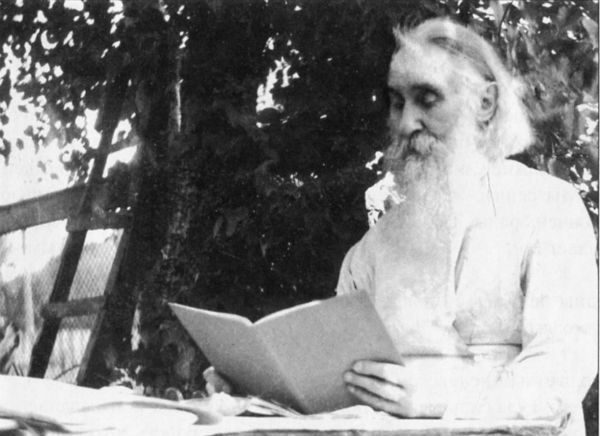

«Отец Владимир был среди нас самый особенный, все обращали на него внимание. Обыкновенные люди любовались его выразительным ярким лицом, глубокими глазами с длинными ресницами, всей его благородной фигурой и величественным видом, несмотря на безобразную одежду и обувь. Испорченные натуры как-то терялись перед ним, робели, стеснялись; но их тянуло к нему — послушать, посмотреть на него.

Сумрачные и замкнутые преступники раскрывались перед батюшкой. Его сострадательные порицания в мягкой форме (“Нехорошо-нехорошо... Ая-яй! Нельзя же так!”) вызывали слезы раскаяния, просьбы молитв.

Начальство всецело доверяло ему и относилось с невольным уважением. Конвоиры всегда извещали его о своих неприятностях — как бы ожидая от него помощи. Мы все тянулись к отцу Владимиру, как к солнцу. Грелись теплом его любви, утешались его речами, защищались и спасались его внутренней силой, отдыхали около него духовно и физически. Всегда ждали от батюшки какой-то радости. Его присутствие облегчало тяжелые условия жизни, оживляло, подавало надежду на лучшее время. Не только поговорить с ним или послушать его, а хотя бы издали видеть его, знать, что он здесь, — и было легче, приятнее, спокойнее.

Он не только старался все скрасить и мирился с условиями, а и находил везде пользу, интерес, даже видел красоту. Всегда был на людях, разговаривал с ними. Говорил он очень хорошо — фразами простыми, короткими, понятно, образно, для всех интересно, но с каждым по-своему. То, о чем он говорил, казалось важнее, нужнее, ближе, приятнее, интереснее и лучше, чем если бы сказано было кем-то другим. Даже звук его голоса и интонация, выражение лица воспринимались всеми тонко, показывая чуткость даже в самом грубом и порочном человеке. Это было заметно по лицам слушающих, по их ответным реакциям и даже по их дальнейшему поведению. Он старался беседовать с женщинами, особенно с молодыми. До нас долетали фразы о женской природе, о чистоте, о назначении человека вообще. Выражение лица его бывало тогда грустным, жалостливым, женщины говорили ему, иногда со слезами: “Прости нас, дядя, прости! Скажи нам еще чего-нибудь такого!”

Начальник лагеря вызывал отца Владимира к себе в кабинет, чтобы выразить ему благодарность и крепко пожать руку за то, что улучшилось поведение у малолетних преступников. Отец Владимир занимался с людьми: беседовал с уголовниками, объяснял им все зло их поведения; читал вслух для малолеток-урок полезные книги, многим делал замечания, наставлял иногда устно, а иногда вкладывал свои записочки в их книги, “чтобы не задеть гордость и не обидеть”.

Когда мы ему говорили: “Ну, отдохните же вы хоть в эти-то свободные минутки!” — он отвечал: “Я не устал. Да и делаю свое дело”.

А знаете ли вы, дорогая Зоя Владимировна (нет, наверное — не знаете: такое он не скажет!), что он просил начальство освободить досрочно двоих тяжелобольных, обещая своим усиленным трудом и увеличенным сроком не только возместить, но и превысить их работу? Не рассказал ли он вам в шуточной форме, как мыши вставали перед ним на задние лапки? Мы это видели!.. И также слышали, как он с убедительной силой уговаривал служебных собак не драться, — вошедшие в звериный раж огромнейшие и сильнейшие псы вдруг, опустив голову и хвост, расходились в стороны. Менее рьяных из них, но упорных в драке иногда бросался разнимать своими сильными руками, нравоучительно приговаривая им, строго запрещая. Бывало, что обижаемого пса уносил на руках куда-то прочь, не щадя своих упавших сил.

Мы знаем, что эти собаки оставляли для него еду в своих мисках, а то даже тянули его зубами за одежду или толкали к только что поставленной для них еде. Мы наблюдали, как любовно они смотрели на него и тихо повизгивали, когда он с улыбкой взглядывал на них.

Когда заболевал — продолжал работать, отрицая недомогание. В серьезном болезненном состоянии (он ведь не писал, конечно, вам о таких случаях!), мягко улыбаясь, виновато смотрел на врачей, прося подправить сколько возможно”.

На наших глазах он истощался — худел, бледнел, слабел.

Но чудный небесный свет продолжал изливаться из его глаз на все окружающее. По-прежнему звучали его спасительные речи, и в работе он оставался старательным, как бы неутомимым.

Когда все возвращались после работы в барак, то среди голов, опущенных от усталости, только его голова возвышалась прямо, а глаза на что-то любовались, иногда в них бывала внутренняя сосредоточенность, мысленное напряжение — может быть, сочинялось что-то виденное или слышанное.

Мы все невольно наблюдали за ним — так много ценного было в этом человеке! А когда он возвращался из леса или рощи, где работал один, то лицо его бывало особенным — оно сияло святостью!..»

После освобождения из лагеря в 1936 году, о. Владимир был в ссылке. Там он участвовал в тушении пожара, проявил героизм, но его родным пришло письмо с оповещением, что он погиб на пожаре. Ему, священнику, в эти годы чудовищного прессинга церкви часто не было возможности не только молиться в храме, но и присутствовать на богослужении. Перед войной он вернулся в Ленинград, но с семьёй воссоединится не позволяли. С началом войны был выслан в Вятку (Киров), тогда так делали со всеми «неблагонадёжными», депортируя их от линии фронта подальше.

В 1943 году, когда после беспрецедентного гонения на церковь, Сталин задумал её возрождение, оказалось, что это не так-то просто сделать – большинство из архиереев и священства были просто физически уничтожены. Начались поиски уже не ради ареста, а, наоборот, для возвращения к служению. В 1944 г. о. Владимир был возвращён в Ленинград и, сам дворянин, и особо благоволивший к «бывшим», тогдашний Ленинградский митрополит, а позже патриарх Алексий I (Симанский) был готов предложить замечательному пастырю любое место. А именно – Князь-Владимирский собор, где тогда находилась икона Божией Матери «Скоропослушница». Но узнав, что ради него митрополит собирается сместить действующего настоятеля, о. Владимир категорически отказывается.

Так, 2 июня 1944 г. он назначается 2-м священником к Спасо-Парголовскому храму – последнему месту своего служения, и уже на следующий день, наверно, томимый бесконечной духовной жаждой (невозможно себе представить, что чувствует такой святой жизни иерей, если больше 10 лет он не может совершать евхаристию) совершает первую литургию. Тогда настоятелем в Спасо-Парголовском храме был протоиерей Александр Мошинский, который относился к батюшке как к любимому собрату и принял его очень ласково, чего не скажешь о другом настоятеле Спасо-Парголовского храма.

Первое время жилья у батюшки не было вообще. И если сам митрополит жил в коморке под колокольней Никольского собора, бывшего тогда кафедральным, то о. Владимир спал в крестильной комнате в «сторожке» (в том доме, где сейчас трапезная, бухгалтерия и кабинет настоятеля Спасо-Парголовского храма), а день проводил в храме. Иногда, когда алтарница Спасо-Парголовского храма инокиня Ольга, у которой в той же сторожке была «келья», была в отъезде, о. Владимир на несколько дней мог найти себе там место уединения с разрешения хозяйки. Служил он тогда каждый день и каждый день говорил проповедь, даже если в храме было всего несколько человек. Иногда это был один прихожанин, сторож и алтарник.

Когда семья о. Владимира – его супруга и две дочери вернулись из «эвакуации», а точнее - из ссылки за 101-й километр (а это возвращение им было разрешено как раз благодаря вышеупомянутому «церковному возрождению») им всем наконец удалось найти жильё неподалеку от храма – маленькую и неудобную комнатку. И лишь позже в долг, с помощью ссуды от храма и помощи прихожан, а долги возвращали до самой кончины матушки, удалось купить половину дома на Партизанской улице, того самого, где батюшка и отошёл ко Господу.

После смерти о. Александра, и после смерти следующего настоятеля, о. Филофея Полякова, прихожане Спасо-Парголовского храма, бесконечно любившие и свой храм, и Богом дарованного пастыря, о. Владимира, каждый раз собирали подписи за назначение его новым настоятелем. Но времена поменялись, и о. Владимиру, некогда желанному и нужному, видимо, уполномоченные припоминали лагерное и дворянское прошлое.

…И после возвращения из лагерей и ссылки к священническому служению в нашем храме крестный путь о. Владимира с испытаниями и искушениями не закончился. И хотя он был очень любим нашими прихожанами, но даже в почтенном возрасте ему приходилось претерпевать многое. Вот несколько испытаний, встреченных батюшкой в последние годы его служения.

Во время хрущёвских гонений власти придумали новый изощрённый способ навредить церкви - непомерно завысить налогообложение священников. Семьи батюшек ставились перед угрозой нищенского существования. Приходилось «утаивать» доходы, брать лепту за труды «напрямую». Если священников удавалось в этом уличить, власти получали новый козырь в борьбе с церковью. На таком действии «подловили» о. Владимира Шамонина, о. Григория Селиванова, протодиакона Алексея Старопольского (это произошло в феврале 1959 г.). На личной встрече в бухгалтерии о. Владимир и о. Григорий не побоялись смело и резко высказать своё мнение о налогообложении лично начальнику налогового управления Ленинграда Манстветову, старшему налоговому инспектору Выборгского Райфо Егорову, старшему инспектору Ленгорфо Вечеровской. Настоятелю Спасо-Парголовского храма пришлось приложить все возможные усилия, чтобы как-то уладить ситуацию - писать письма митрополиту, «каяться» за своих сослужителей. В этой ситуации протоиерей Владимир Шамонин написал письмо митрополиту. Он попытался взять всю вину на себя и спасти от преследований о. Григория Селиванова и своё духовное чадо, протодиакона Александра Старопольского.

Именно в этот период участились и случаи провокаций в храмах. Дебоши во время пасхальных всенощных и крестных ходов, случаи странного хулиганства, по «удивительному» стечению обстоятельств происходили во многих городских храмах в один и тот же короткий интервал времени - последние годы правления Хрущева... 20 июля 1960 г. во время полиелея на всенощном бдении в канун празднования Казанской иконы Божией Матери, некий гражданин Орлов ворвался в Спасо-Парголовский храм. Он подскочил к о. Владимиру, который возглавлял в этот день богослужение за отсутствием настоятеля, ударил его, сбил с него митру, стал нецензурно оскорблять. Батюшке тогда было уже 77 лет.

Отца Владимира невзлюбил и один из настоятелей, при котором батюшке довелось служить в храме в последние годы. Зная о лагерном прошлом о. Владимира, он считал себя вправе не уважать его старость и взаимную, кроткую любовь к нему прихожан. Однажды, когда батюшка, будучи на покое и уже из-за болезни ног практически не мог передвигаться самостоятельно, его забыли в ризнице, и он всю праздничную митрополичью службу пробыл там совершенно один.

Как-то раз, спеша на службу, вышеупомянутый настоятель обнаружил стоящих на его пути на коленях прихожан Спасо-Парголовского храма, со слезами на глазах умолявших не обижать их старенького духовного отца…

В другой раз за о. Владимира, которому настоятель хотел урезать жалование заступился тогдашний викарий Ленинградской епархии, епископ Таллиннский Алексий, будущий патриарх Алексий II, поставивший резолюцию на письме о понижении о.Владимиру жалования, что хотя о. Владимир стар и немощен и не может уже ходить и ездить на требы далеко, не может стоять на коленях во время великопостных молитв, но он достоин равного с другими жалованья за его заслуги перед Церковью и по уважению к его годам…

О. Владимир несмотря ни на что, сохранил дух любви и кротости, закалённый в горниле стольких жизненных испытаний. В последние годы жизни его часто приглашали на богослужения в другие храмы города, хотя почему-то боялись в своём. Но он всегда говорил, что поехав в другой храм, обидит своих былых товарищей по Престолу.

О. Владимир слыл опытным духовным отцом, к нему направляли за утешением и наставлением старица Мария Никольская, также похороненная на Шуваловском кладбище и св. Серафим Вырицкий. По его молитвам совершались исцеления, благополучно проходили операции, он приводил к вере людей даже в те нелёгкие для проповеди и просвещения времена. Своей кротостью, обликом, интеллигентностью и горячей верой.

Могилка о. Владимира – это настоящее сокровище для прихода Спасо-Парголовского храма, а сам он, мы верим, теплый молитвенник за свой последний приход, его клир и прихожан на небесах пред Престолом Божиим…