Летом 1997 года, как и собирались, поехали мы к отцу Николаю всем приходом. Было нас человек около тридцати. И люди все самые разные — одни из духовно крепких, как наша старенькая мать Ираида, что, слава Богу, по сей день жива и в алтаре прислуживает, поскольку более полувека вдовица. А другие (и таких было большинство) пришли к церкви недавно, иные же и причащались всего несколько раз. Но всех объединяло искреннее и горячее желание получить благословение у старца.

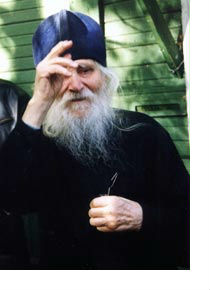

Летом 1997 года, как и собирались, поехали мы к отцу Николаю всем приходом. Было нас человек около тридцати. И люди все самые разные — одни из духовно крепких, как наша старенькая мать Ираида, что, слава Богу, по сей день жива и в алтаре прислуживает, поскольку более полувека вдовица. А другие (и таких было большинство) пришли к церкви недавно, иные же и причащались всего несколько раз. Но всех объединяло искреннее и горячее желание получить благословение у старца. Вот такою дружиною добрались мы до острова вполне благополучно. Помню, как все с благоговением ожидали появления батюшки на пороге, и как он появился, как обычно, с иерусалимским маслицем и кисточкой в руках. Каждого благословил, каждого выслушал, каждому ответил на наболевшее. Одной же веселой и благодушной матушке, бывшей до пенсии учителем русского языка и литературы, прочел стихи, которые, как я позднее узнал, слышали от него многие:

Прошел мой век, как день вчерашний,

Как дым промчалась жизнь моя.

И двери смерти страшно тяжки

Уже открылись для меня.

Матушке той года близились к восьмидесяти, но она была полна сил и абсолютно здорова, да и дух имела бодрый и неунывающий, а жила со своим уже очень немощным мужем, хотя они и состояли в разводе, лет около двадцати изза квартирного вопроса. Выслушав батюшку, она в недоумении подбежала ко мне:

— Что это мне отец Николай сказал, я чтото не поняла, я ему про квартиру, про мужа, а он мне про дым какойто?

Я говорю:

— Не знаю, матушка, еще раз встаньте.

Встала она, и в другой раз то же услышала, только добавил батюшка:

— С мужем венчайся! Всю жизнь прожили — повенчаться надо, другого не будет.

И какое это было счастье — первое венчание в нашей, только год как освященной, церкви той самой матушки с ее стареньким другом жизни! Через год пришлось ей уехать далеко на родину, в деревню, а супруг ее умер — она же и на похороны не могла выбраться, потому что уже болела, и эта болезнь привела ее к скорой кончине.

Я в тот раз особых вопросов не имел, кроме тех, что меня просили задать батюшке люди, не могущие до него добраться. Таковых было два: первый очень просила задать одна знакомая от своих друзей — отчего они лишились единственного сыночка, что умер внезапной смертью. А было так: люди эти, оба глубоко верующие, встретили друг друга довольно поздно, и когда поженились и обвенчались, долгое время у них не было детей. После же многих молитв и поездок по монастырям зачала эта женщина и родила мальчика, на которого родители не могли нарадоваться — был он и благонравный, и помощник, и умница, и здоровенький. И вот накануне своего семнадцатилетия, перед последним выпускным экзаменом — а учился он на одни пятерки — лег он отдыхать, а утром не встал. Мать, обеспокоенная тем, что сын, который никогда никуда не опаздывал, не выходит из комнаты, заглянула к нему — и что же? — увидела свое дитя бездыханным! Врачи в недоумении констатировали смерть от внезапной остановки сердца, объясняя это психическим перенапряжением. Но разве это могло утешить или объяснить чтолибо людям верующим и всегда предающим себя в волю Божию? Они плакали и горевали непрестанно, почитая, что в неведении совершили какойто ужасный грех, за что Господь и отнял у них единственное Им же дарованное чадо...

Эту просьбу — открыть грех, за который так покарал их Господь, я и был уполномочен передать отцу Николаю, что и сделал, дождавшись своей очереди. А батюшка вдруг поманил меня пальчиком — в сенцы зайти — и показывает в уголок: «Смотри, — говорит, — какие у меня кабачки хорошие есть! Два побольше, зелененькие, а вот этот, маленький — самый лучший, поспел уже. Видишь, бочки желтенькие, как солнышко. Я его вон туда наверх положу, хорошо ему там... А эти пусть еще в опилочках полежат, позреют!»

Надо ли говорить, что я, даже читавший прежде об иносказаниях, которыми так изобилуют книги про святых подвижников и старцев, ничегошеньки не понял. Только поклонился и в другой раз встал в очередь, поскольку у меня еще вопрос был о маленькой внучке моей знакомой. Девочка родилась очень больной, с циррозом печени, потому что мама ее, дочь этой моей приятельницы, попала в дурную компанию и употребляла наркотики. И вот предлагали ребеночку операцию сделать, чтобы жизнь не спасти, но хотя бы продлить. «Нет, — сказал батюшка, — не надо ей операцию, так поживет».

Скажу, забегая вперед, что это маленькое дитя с богомудрым взглядом и глазами старицы прожило на свете три года вопреки прогнозам врачей, и бабушка причащала ее так часто, как только было возможно. И когда ребеночек отошел к Богу, то тельце ее сохраняло теплоту и мягкость все пять дней вплоть до похорон. А мать ее эти страдания вразумили настолько, что она оставила прежнюю жизнь навсегда и впоследствии вышла замуж и родила уже совершенно здорового ребенка. Так Господь, не видя покаяния, смыл этот грех с ее души ангельским терпением невинного младенца.

Но тогда, спросив об операции, я опять вернулся к первому вопросу, на что отец Николай ответил: «А я уже сказал тебе все». — «Так что же, батюшка, так и передать, как вы сказали?» — «Так и передай, — сказал батюшка, — они поймут».

Все я и сделал так, как велел отец Николай, и вот каким чудным образом истолковали после молитв показанное отцом Николаем эти люди. «Спаси Господи! — сказал отец мальчика. — Мальчикто наш, выходит, созрел для жизни Вечной и угодил Богу своим послушанием, а мы, мать, с тобой еще не готовы. Мы с тобой и есть те два зеленых кабачка, что в опилках лежат... Слава Тебе, Боже, что через праведника Своего дал нам такой чудный ответ! Успокоил душу, Господи! Слава Тебе!»

Я же, маловерный, об одном недоумевал: как это так заранее у батюшки именно три кабачка в сенцах лежали и два из них — зеленые, большие, а один — маленький и желтый? Выходит, он и вопрос этот Духом прозрел? Выходит, нет ничего от Духа сокровенного, а Сам Дух Святый сокровенен и, как сказано, дышит, где хочет, и откуда приходит — не знаем, и куда уходит — не вемы. И величайший трепет объял мою душу при этих размышлениях, ибо чувствовал я, что прикоснулся к Тайне, которой, сколько ни постараюсь, не смогу быть достоин никак, а только за Милость Божию, которая одаривает всех и каждого каждодневно, и ни за что. Потому что нет границ этой Божественной любви и Благодати, кроме тех, что воздвигаем мы сами в своем упорном ослеплении и нежелании ее видеть и замечать, в своей неблагодарности и уверенности, что можем мы сами чтото в этой жизни достойное произвести. Или чтото здесь покорно нашей воле без воли Творца? Или будто мы чтото можем изменить на этой земле, которая была, есть и будет сотворенная до века Предвечным? И кто мы? И какая Воля о нас? Воистину приходишь к Богодухновенным Писаниям Царя Давида, и нет иных слов, кроме слов Псалмопевца: что есть человек, яко помниши его? Или сын человечь, яко посещаеши его? Умалил его малым чим от ангел, славою и честию венчал еси его.

И поставил еси его над делы руку Твоею, вся покорил еси под нозе его. Овцы и волы вся, еще же и скоты польския, птицы небесныя, и рыбы морския, преходящыя стези морския. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли![11]

И удивляешься доверенному тебе безмездно и видишь в каждом рождении Надежду Бога, что возлагает Он при продолжении рода человеческого, и Веру Его в Человека, и Любовь Его, а из трех этих составляющих Мудрости последняя воистину есть Первая, которая, по слову Апостольскому, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит![12]

И слабым нам, без конца теряющим из вида очей духовных послания и знаки мира невидимого, Господь посылает утешение через видимый мир в лице стяжающих благодать праведников своих и не оставляет мир этот без истинного двигателя его, а сей есть — Подвижническая Молитва.