Так трудно, почти невозможно, словами передать то необъяснимое чувство защиты и покровительства, которое ощущаешь после общения с человеком, имеющим дар молитвы и духовного рассуждения. Быть может, это самые ценные дары, коими Господь награждает Избранных Своих ради нас, немощных и грешных, грешащих непрестанно даже в мыслях своих, когда почитаем прожить без греха. Ведь куда ни повернись — все грех! Что ни скажи — грех, да и только! И кого спросить, как поступить? С кем сверить свои мысли и намерения? Трудно в современном мире без руководства! И прежде тяжело было, а в наши дни — просто страшно, ведь искушения все тоньше, и под видом благих деяний и благих устремлений столько впоследствии стяжалось пустоты, словно кто посмеялся над тобой! И как важно, чтобы тебя, унылого, ободрили, обвязали твои душевные раны чистыми тряпицами сочувствия, помазали их елеем молитвенного заступничества...

Так трудно, почти невозможно, словами передать то необъяснимое чувство защиты и покровительства, которое ощущаешь после общения с человеком, имеющим дар молитвы и духовного рассуждения. Быть может, это самые ценные дары, коими Господь награждает Избранных Своих ради нас, немощных и грешных, грешащих непрестанно даже в мыслях своих, когда почитаем прожить без греха. Ведь куда ни повернись — все грех! Что ни скажи — грех, да и только! И кого спросить, как поступить? С кем сверить свои мысли и намерения? Трудно в современном мире без руководства! И прежде тяжело было, а в наши дни — просто страшно, ведь искушения все тоньше, и под видом благих деяний и благих устремлений столько впоследствии стяжалось пустоты, словно кто посмеялся над тобой! И как важно, чтобы тебя, унылого, ободрили, обвязали твои душевные раны чистыми тряпицами сочувствия, помазали их елеем молитвенного заступничества... По слову отца Николая, в котором открылось сокровенное Божье произволение, была создана в нашем поселке Православная община, что засвидетельствовано было и документально благословением митрополита СанктПетербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Не стану подробно перечислять все трудности, возникающие на тернистом пути тех, кто желает создать церковь Божию на пустом месте, — это история для других воспоминаний. Многие наши современники из тех, что предавали свои жизни Господу, становясь первыми насельниками разрушенных и поруганных обителей или священниками, восстанавливающими храмы, прошли через бесовские нападения и страхования, совершаемые на подвижников темными силами, что действуют, как правило, посредством обычных людей. Не смею себя и на секунду сравнить с этими необыкновенными людьми, из которых многие сподобились мученической кончины, а у иных не выдерживало сердце, — несть достоин и мало потерпел, потому — сосуд слабый. И то, о чем хочется рассказать, рассказываю лишь постольку, поскольку понимаю, что по недостоинству моему, если и имел такую великую благодать, как общение со старцем Николаем, то, может, лишь затем, чтобы передать это миру по возможности наиболее полно и тем сохранить в памяти его великое стояние Богу и служение всякому Его Творению, и те смирение и милость, что осеняли всякого, прикасающегося к этому праведнику.

Мы строили деревянную крохотную церковку во имя святителя Николая Чудотворца всей общиной, в которой довелось мне по причине отсутствия священника исполнять обязанности старосты. Это было для меня трудно, потому что никогда до того в жизни подобными делами заниматься не приходилось. А всего труднее было то, что у меня не было работы, которая давала бы хоть малый доход и средства к существованию. В сущности, все, что касалось храма, делалось на пожертвования, из которых я не смел взять для себя ни копейки за исключением расходов, связанных с передвижением по церковным нуждам и делам.

По этому поводу возникало много неприятностей дома, ведь я жил в квартире своего отца, не будучи в состоянии взять на себя хотя бы малую часть семейных расходов. Спаси, Господи, милосердных моих матушек, что кормили и одевали меня в те годы! Но долго так продолжаться не могло, и я понимал, что кроме этих, столь естественных и важных для меня забот, живя и пребывая в миру, я должен зарабатывать себе на хлеб. Но как, где и когда?

Наступала зима 1995 года. Мой духовный отец протоиерей Василий Лесняк в то время был уже очень болен, и я не мог попасть к нему за советом, оставался только один путь — на Залита.

Мне рассказывали, что к батюшке и зимою ходили по льду другою дорогой — от Пскова до Большой Толбы на автобусе, а там — мимо кладбища с Духовым Собором да и через озеро — Господь выведет!

Я очень плохо себя чувствовал, еще не зная, что у меня развивается диабет, но хуже было не увидеть батюшку — только этого я и боялся, а больше ничего!

И вот снова Псков, автостанция, кургузый автобусик, усердно кряхтящий и вздрагивающий на кочках и колдобинах пригородного бездорожья. Большая Толба, где, как я слышал, принимал лежа странников другой, уже немощный, старец — отец Борис (Николаев), издавший замечательное исследование по знаменному пению (о встрече с ним хочется рассказать в другой раз). Перекресток и дорога, ведущая к Псковскому озеру, — здесь вышли кроме меня еще две матушки, обе в монашеском одеянии. Одна молодая, сухопарая, с лицом, которое мне показалось неприятным, хотя я и смирил себя — мол, кто я, чтобы судить! А вторая — кругленькая, маленькая, с такими румяными щечками, точно булочки из печи вынули, и веселыми глазками, голубенькими или серыми — уж не разобрал, а помню, что весело было на нее смотреть! И вот она, узнав, что и я к отцу Николаю иду, говорит: «Хорошо! Вместе пойдем, вместе легче!» А к другой както сурово обращается, и все с ней как бы спорит: что длинная ни скажет, маленькая ее перебивает и так, как мне показалось, както невежливо. Помню, еще подумал — монахини, а ссорятся, нехорошо както! И даже урезонить их пытался, глупец! Не видел и не слышал, что не спор это был, а духовная борьба, что эта маленькая как отгоняла когото невидимого. Она и не злилась вовсе, а рослая — злилась и сильно, аж пожелтела вся, и говорит мне:

— Ты чтото бледненький, поешька моего хлеба!

А маленькая мне:

— Не ешь!

Ну и замучился я — что, думаю, за напастьто такая, что мне делатьто, кого слушать? Взял булку, а маленькая говорит:

— Мне дай, я перекрещу!

А худая:

— Не порченое, — говорит, — чего крестить!

Но я отдал маленькой — пусть покрестит! Тогда худая вдруг еще больше побледнела и как крикнула:

— Ну вас всех!

Да как побежит! А до этого все жаловалась, что еле ходит, ноги, мол, болят и все такое. Не успел я моргнуть глазом, буквально в минуту она уже на том конце озера была, где берег острова виднелся, а там, считай, не меньше пяти километров было. Я глазам не верил — как в сказке про коврысамолеты! Повернулся к маленькой матушке и говорю:

— Как это она так, матушка, сумела?

А она в ответ:

— Так ить, известно, кто по воздухуто носит!

Осмелился я, и другой вопрос задал:

— А чего Вы с ней так разговаривали, матушка, резко?

— А я не с ней.

— А с кем же?

— А с тем вот, который ее унес!

Боязно мне стало, но спросил:

— Как это Вы достигли?

Она же в ответ:

— А я ничего и не достигала, а Божьей силой да молитвой...

— Какой же?

— Есть одна — всякий знает да не каждый помнит.

— Скажите, матушка!

— И скажу, чего же, секрета нет — выходя из дому и заходя куда, и в дороге читай всегда, осенив себя крестным знамением: «Отрицаюся тебе, сатано, гордыни твоей и служения твоего и сочетаюся Тебе, Христе, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!» А тебя как зватьто?

— Емилиан.

— Красивое имя, старинное, — похвалила она. — А меня мать Александра... Что ж ты болеешь?

— Не знаю, матушка, плохо чувствую себя...

И я неожиданно для себя стал рассказывать матушке Александре все то, с чем шел к батюшке. Так мы шли медленно по озеру, дорожкою, утыканной заботливыми островчанами по двум сторонам молоденькими елочками, чтобы паломники не заблудились — озерото не маленькое!

Я уже совершенно выбился из сил, но неловко мне было это показать, как вдруг матушка сказала:

— Ой, не могу, давай посидим или полежим!

— Где же, матушка?

— На снежку, снежок мяконький, чистенький, пушистый, хорошо на нем!

Никогда, никогда я не забуду этого лежания! Во всю жизнь и по сей день, если мне тяжело, я возвращаюсь сердцем в этот зимний день, где мне, маломощному, за молитвы отца Николая, Господь даровал эту предивную старицу, напоминавшую мне и мою мамочку, и бабушку, и отца Василия, и отца Федора из Сергиевого Посада, и блаженную Любушку из Сусанино, и самого батюшку... И только много лет спустя я смог осознать эти великие милости Божьи, увидеть Его крепкую Руку, которая не оставит ни одного, даже того, кто не видит и не ищет Его... Яко Благ Господь! Долготерпелив и Многомилостив, как и те, на ком почивает Дух Его!

Так лежали мы и разговаривали, и матушка спрашивала:

— Ты ведь вот ученый и языки знаешь, верно?

— Знаю.

— А какие ж?

— Немецкий, матушка.

Я тогда как раз особенно занимался немецким. Матушка Александра на это смешно покривила личиком и, вытянув губки, зафукала:

— Нетнетнет, фуфуфу, немецкий, как собаки это — «хайль» да «шнель», это фу, не люблю я. А еще какие?

— Английский, — уже робко ответил я.

— Ооо! — личико матушки приобрело сразу благостное и почтительное выражение. — Англииийский, — мечтательно протянула она, — это даа! Язык джентльменов и денди, какая красота! Так ты его и преподавай, учи ребятишек, у тебя много будет!

— Благословите, матушка!

— Благословитто батюшка, ято кто! Ты скажи ему только, можно ли мне, мол, английский преподавать детям? Ну пошли, а то опоздаем...

И мы скоро, я не заметил, как, дошли до берега, а там матушка сказала:

— Я к монахине одной загляну, а ты к батюшке беги скорее, а меня не жди, увидимся еще.

— А где найти мне вас, матушка?

— А в Печорах Псковских, там меня знают... Ступай с Богом!

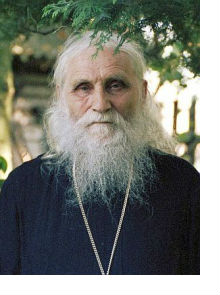

Батюшка встретил меня с масличком, как обычно, помазал, спросил, как это добрался я зимою и не испугался.

— Матушка довела, Александра.

— Ах, вот оно как! Александразаступница, значит... Хорошо, — батюшка улыбнулся в бородку. — Ну и что же ты, Емельянушка, хотелто спросить?

— Работать хочу, батюшка, английский преподавать. Можно?

— Можно, что ж нельзя, английский язык красивый, язык джентльменов и денди, — повторил батюшка слова монахини. — Хорошо будет... Ну, ступай домой, Емельянушка, холодно.

Я, было, подумал, что отец Николай в домик свой меня зовет, и сделал шаг навстречу неуверенно, а батюшка показал мне глазами на полосатого упитанного котика, что терся о его ноги, и ласково так и хитренько добавил:

— Да нет, это я котку говорю, это коток у меня такой, Емельянушка! Иди, Емельянушка, домой, в хатку, а то замерзнешь...

И так мне тепло стало и легко от такой ласки — как будто я на печке лежу, а мне сказку рассказывают, а я засыпаю, — что обратный путь мне легче перышка показался, словно я и сам перышко, что летит, как ветер подует. И машина попутная подоспела прямо к поезду, и не помню, как дома оказался. В три дня развесил объявления об уроках английского, и как пошли ко мне ученики, так что и одного дня не отдыхал, кроме воскресенья. И все радовались: дети и их родители — тому, что успевать стали, родные мои — что я на ноги встал както, а я — что мог помогать и давать еще нуждающимся, что оставалось. Так и в третий раз услышанное от батюшки не замедлило сбыться.

А матушку Александру встретил я внове только десять лет спустя. Но об этом — позднее.