Вячеслав Брейэр

Облака жили-были в небе, а Федя на земле, и он их не замечал. Не по причине зрения, но малого ума, с которым родился. Однако, что было не дано уму, далось мускулам, кулакам и росту. А, если учесть Федин взгляд из-под узенького лба в морщинках, – то вот вам и разбойник с большой дороги. Глянешь на него и подумаешь: самое место ему в тюрьме, и больше нигде в этом мире.

Так что наконец-то он в тюрьму угодил. Там он впервые увидел искусство: пейзаж на журнальном вкладыше.

А до этого события он с суровым видом, от которого народ жался к обочинам тротуара, бродил по станице и ночью крал из курятников яйца. На рожон не лез. Пока хозяева услышат шум в курятнике, прибегут, а его уже нет, и куриного урожая тоже.

Но один пьяный дед подсмотрел его в курятнике; встав у двери, дед бесстрашно и крайне бестактно изъяснился на простонаречии. Огромный вор испугался, стукнул того кулаком по лбу и убежал. Его поймали и приговорили к расстрелу.

– За что это? – басом удивился Федя. – Я его только кулаком.

– А кулак больше дедовой головы, – пояснил судья. – Убийца несчастный!

И вот Федя в одиночной камере увидел искусство. Когда тюремщики втолкнули его в камеру, то он упал лицом как раз на журнальный вкладыш на полу.

Федя покосил глаза и увидел, что его лицо лежит на берегу. А у берега течет синь-река, не глубока – не широка, а за рекой – берег другой. Там горы далекие, вершины высокие, лугами цветущие, высоко зовущие. А на ближнем берегу росла трава, и на ней лежало Федино недоразвитое лицо, прежде не знавшее живописи и облаков. Он потянулся рукой в реку, и та потекла вокруг руки, а Федя удивился, что как просто бывает искупать руку в синей реке. И теперь его ладонь, как остров из загорелого жилистого камня посреди воды.

Тут какая-то букашка поползла по берегу, а затем и через реку, запросто, будто по суше. Она переползла воду и скрылась за горами в дырочку под унитазом. Дырочка была еще меньше букашки, и та потрепыхалась, протискиваясь. Федя спокойно наблюдал её трепыхания.

Встав утром с серой кровати, он опять увидел ее. Теперь она ползала по стенке и, заметив человека, замерла. Феде стало интересно, живая ли она. И он ее тронул. Букашка испугалась, хотела вылезти, но стенка была слишком гладкой. Тогда он очень осторожно взял её кончиками широких пальцев и положил на пол у дырочки. Она опять притворилась неживой, и он нарочно отошел. Тогда она ожила и скрылась в дырочку.

– Инфузория... – басом подумал Федя. Он помнил из школы про какую-то козявку, и теперь решил, что, наверное, это она.

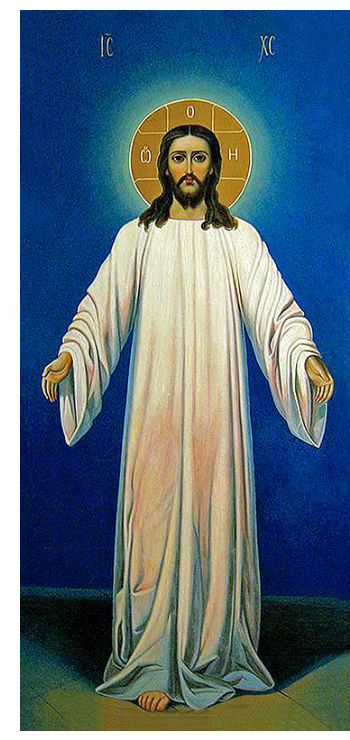

Реку с берегами и остальным миром он приклеил над серой кроватью, рядом с иконкой. Перед иконкой полагалось каяться каждому смертнику, но Федя ничего этого не понимал. Он подолгу стоял и смотрел на реку. День смотрел, два смотрел, иногда водя по ней пальцем, купая его в реке. И он тогда подумал: что же это такое ценное, если накрепко приклеено рядом с синей рекой?

А на третий день в окошко под потолком так ярко засветило солнце, что оно попало и на пейзаж, и на иконку. И он вгляделся в ясные глаза, а они со скорбью и любовью следили за ним; в какой бы угол он ни отходил, они смотрели как раз на него – со скорбью и любовью. Федя знал, что на иконке Спаситель, но кого и как Он спасал, не знал Федя.  Однажды он подошёл к Спасителю близко и напрямую спросил в ясные очи:

Однажды он подошёл к Спасителю близко и напрямую спросил в ясные очи:

– Ты взаправду меня любишь?

А Спаситель только смотрел и не говорил, но Федя еще не помнил такого случая, чтобы кто-нибудь и когда-нибудь на него, Федю, смотрел так внимательно и уважительно, что дыхание дрогнуло в груди.

Потом пришел низкорослый батюшка с портфелем, исповедать и причастить, если можно. Скромно войдя, он перекрестился на Образ над кроватью. А Федя его как увидел – замер.

– Это ты? – спросил Федя.

– Я, – улыбнулся священник. А был он лицом очень похож на Образ, и Федя подумал, что это Спаситель пришёл.

И тогда все ему рассказал узник с малым лбом и огромными кулаками. И как родители его отдали в детдом, а вместо родительских лиц он помнит несколько фраз из области сквернословия. Потому сам он никогда такое не произносил и очень не любил слышать от других, что те фразы и родители для него – одно и то же противное зло. И что плохо ему было в детдоме, потому что товарищи Федю не любили, а только боялись его кулаков, хотя он не дрался, поглядывая исподлобья. И при нём они не выражались теми фразами. А воспитатели не боялись выражаться, и его часто били за взгляд исподлобья, и сломали ему руку вот в этом месте, где шрам с уродливой шишкой.

Однажды сестра-хозяйка заругалась очень неприлично, а он на нее сурово посмотрел. Тогда она сказала, что не ему ее учить.

– Ты же дебил. А я – кристально чистая женщина, – сказала она.

После детдома его устроили грузчиком в магазин. И он был бы очень рад физической работе, если б не всё та же простонародная ругань. Он морщил маленький лоб и говорил басом:

– Зачем это?

И сотрудники умолкали, боясь больших кулаков.

Но как-то он задержался с ящиком пивных бутылок, и заведующая на него заматерилась. Он вдруг взял ее скулу одной рукой и так сдавил, что заведующая взвизгнула.

Вызвали милицию, милиция передала его санитарам, и те его отвезли. В больнице он вел себя тихо, воткнув себе беруши в уши. И его начали водить в цех по сборке картонных коробочек. Тогда Федя толкнул санитара и сбежал. Искать его не пытались, потому что в больнице на каждые две койки по три человека. Да и хлеба на этих больных не напасешься.

И рассказал еще Федя, как шлялся по миру, беря, что где плохо лежит: майку с веревки на балконе первого этажа, пирожное в магазине, яйца в курятниках. И как он, не помнивший своей улыбки, ничего не понимает, за какие такие грехи он родился, и за что его теперь хотят убить...

– Простите их! – неожиданно вскрикнул священник, пав перед Федей на колени. – Всех, кто вас обидел!

В скрипучую стальную дверь ворвался охранник с палкой, услыхав возглас: думал, что Федя батюшку прибил. Увидел, ничего не понял и опять закрыл дверь, подглядывая в смотровое оконце. Огромный узник, стоя над маленьким священником, наморщил лоб, соображая.

– Ты чего так?

– Ты всех прощаешь?

– Ладно... Да чего ты так?

Федя могучими руками с нежностью поднял батюшку, так что тот повис, не доставая ногами пола, – и посадил на кровать.

– А я думал, ты побольше меня, – признался Федя и сравнил с Образом: – А в остальном, как на твоем портрете: борода, усы и – ОЧИ...

Священник стал объяснять, как умел, что на Образе – не он вовсе, а Всемогущий Боже.

– А ОЧИ..? – вопрошал малоумный узник, показывая пальцем на глаза священника. – Как не ты, когда я тебя сразу узнал?

– Прости нас, Господи, прости нас... – пробормотал маленький священник, отпустил Феде все грехи и причастил. Затем достал из портфеля кулечек теплых пирожков с яблоками и дал Феде. А, уходя, привстав на цыпочки, крепко обнял нагнувшегося к нему узника и трижды поцеловал в щеки, так что теперь удивился не один тюремщик, а сразу несколько заглянувших в дверь.

А Федя остался с огромной улыбкой в душе и на устах. Он подолгу стоял перед иконкой, – а потом вдруг да и приложился губами к спасительной щеке. И тишина вошла в узника, так что беруш теперь было не надо.

А священник из тюрьмы пошел по судебным инстанциям. Но ему твердо отвечали:

– Ну и что, что он по медицинским показаниям неподсуден? А сколько бед он натворит, если его не расстрелять?

– Ведь не натворит! – напрасно убеждал маленький священник.

Но он все ходил и писал прошения, а ему все то же отвечали. А еще он у себя дома лепил пирожки с яблоками, жарил их в шипящем масле, обжигаясь брызгами, и, пока горяченькие, укладывал в кулек.

Букашка приходила в гости, ползая у ног. Федя постучался в стальную дверь.

– Чего? – рявкнул надзиратель.

– Ты это... не знаешь, чем ее кормить?

– Чего? – надзиратель глянул в дверное оконце.

– Вот эта инфузория – она что ест?

Надзиратель с палкой вошел, проскрипев дверью.

– Не наступи! Чем бы ее угостить?

Надзиратель разглядел козявку на полу, захохотал и ушел, громыхнув дверью. Потом все тюремщики, вплоть до врача и начальника тюрьмы, заглядывали через дверное оконце и хохотали.

Однако на следующее утро один пожилой охранник зашел в камеру и сказал:

– Ну-ка, какая она?

Федя постучал ногтем о дырочку. Букашка вылезла и забралась Феде на ладонь.

– Ух ты, ручная, – улыбнулся пожилой. – Правда, что ли, инфузория?

– Она...

Пожилой вынул из кармана фляжку с молоком:

– Редко какая тварь не пьет молока.

Охранник налил на полу несколько капель. Букашка ткнулась в молоко и стала пить. Охранник и Федя склонились над ней, прислушиваясь, как она тихо хлебает. Другие охранники зашли, спросили:

– Вы что?

– Даже инфузории пьют молоко, – сказал пожилой охранник, покровительственно глядя на крохотное, беззащитное создание, и улыбался очень хорошо: почти как Федя.

Охранники во главе с пожилым стали приходить в камеру ежедневно – на завтрак, обед и ужин. Даже жильцам других камер за хорошее поведение позволяли заглянуть. Федя с пожилым кормили букашку молоком, и все, затаив дыхание, слушали, как она тихо хлебает.

– Надо же, – рассуждали охранники и зэки. – Такая кроха, а тоже – питается.

После отбоя Федя брал инфузорию на подушку. Иногда среди ночи она заползала ему на лоб или в ухо.

– Тебе приснился плохой сон? – шептал ей Федя. – Не бойся, я тебя в обиду не дам...

Однажды ночью она стала едва слышно для человеческого уха – кашлять и чихать.

– Э-эй! – позвал Федя пожилого охранника.

Пожилой убедился, что волнения не напрасны. Он привел тюремного врача.

Тот выслушал ее через фонендоскоп и заявил:

– Простыла. Вот порошок, добавлять в молоко.

– Безобразие! – воскликнул охранник. – Почему в камере такая холодина?

– Обычная, – ответил Федя.

Пожилой охранник осторожно, чтоб той было чем дышать, укрыл букашку носовым платком со своими инициалами.

– Много лет назад – совсем недавно, – когда я пошел в тюрьму на мою первую вахту, мне этот платок жена вышила, – сказал охранник. – Поправится наша инфузория, куда она денется.

На нее Федя дышал, согревая. Приходил батюшка с пирожками и улыбался, глядя на инфузорию, на Федю и охранников.

– Ты это... – очень попросил Федя. – Чтобы было доброе чудо...

И она выздоровела.

Молоком теперь ее кормило все заведение, включая начальника тюрьмы.

– Самая малая букашка – творение Божие, достойное уважения, любви и заботы! – сделал открытие начальник. – Так что тут такое дело, Федя, что завтра по расписанию твоя очередь на расстрел...

Федя даже растерялся. И батюшка. И зэки с охранниками.

Всю ночь батюшка на коленях в свете лампады молился на Лик у реки, и послушному Феде так велел. И Федя окончательно простил всех людей, которые его обидели, включая родителей. А инфузория мирно спала на его стриженной голове, потому что ничего не понимала в жизни.

Утром солнышко осветило Лик и реку с берегами да горами. И специально для Феди из соседнего района приехал маленький старик с большим пистолетом.

– Я пятый год без выходных и отпуска! – пожаловался он, входя в скрипучую дверь. – Представляете? Я у них один на весь край! Молодежь работать не хочет, ей бы занятие почище, а зарплату побольше. Обидно, некому опыт передать. Вот сейчас немного поработаю – и в следующий район на старом “газике”. И никаких мне премий, почти на голом энтузиазме!

– Простите, что вот из-за меня... – пробормотал Федя.

– Ладно. Ты молодец, что крупного сложения, не промажу. Ну, парень, где тут у вас темный подвал?

Священник и Федя крепко обнялись. Федя поцеловал солнечный Лик на стене в щеку и окунул ладонь в синюю реку. Затем священника в щёку поцеловал. Затем снял с головы инфузорию и, велев ей, чтоб слушалась батюшку, передал ему на попечение.

– Ничего не бойся! – горячо шептал священник, держа Федю за руку. – Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся...

– Да я не боюсь...

На ступенях вниз он не отставал от узника, держа за руку.

– Не положено, – намекнул старик.

– Блаженны кроткие!.. – надрывно от горя и радости воскликнул священник. – Блаженны чистые сердцем!..

– Все, – строго сказал старик, и священник остался у последней двери по эту сторону.

А по другую сторону привязали Федю к столбу и завязали глаза.

Вдруг по Фединой груди под рубахой, на самом сердце – защекотала инфузория. Она еще в камере перебежала из батюшкиного кармана на Федю.

– Дядя, погоди стрелять! – крикнул Федя. – Пошла вон, глупая! Погоди, дядя, забери ее!..

Но палач не понял, что там кричит Федя, а понял бы – не остановился б. И попала пуля сначала в букашку, а затем в сердце.

Говорят, у стен есть уши. Вся тюрьма узнала, каковы были прощальные Федины слова в этом мире и последняя, странная на самый первый взгляд, его забота. И сложили о нем народную тюремную песню.

А священник пошел по адресам, которые дал Федя, чтобы всем обидчикам, включая родителей, передать Федино прощение.

И там, куда батюшка приходил, происходили сердечные вздохи и прочие добрые чудеса.